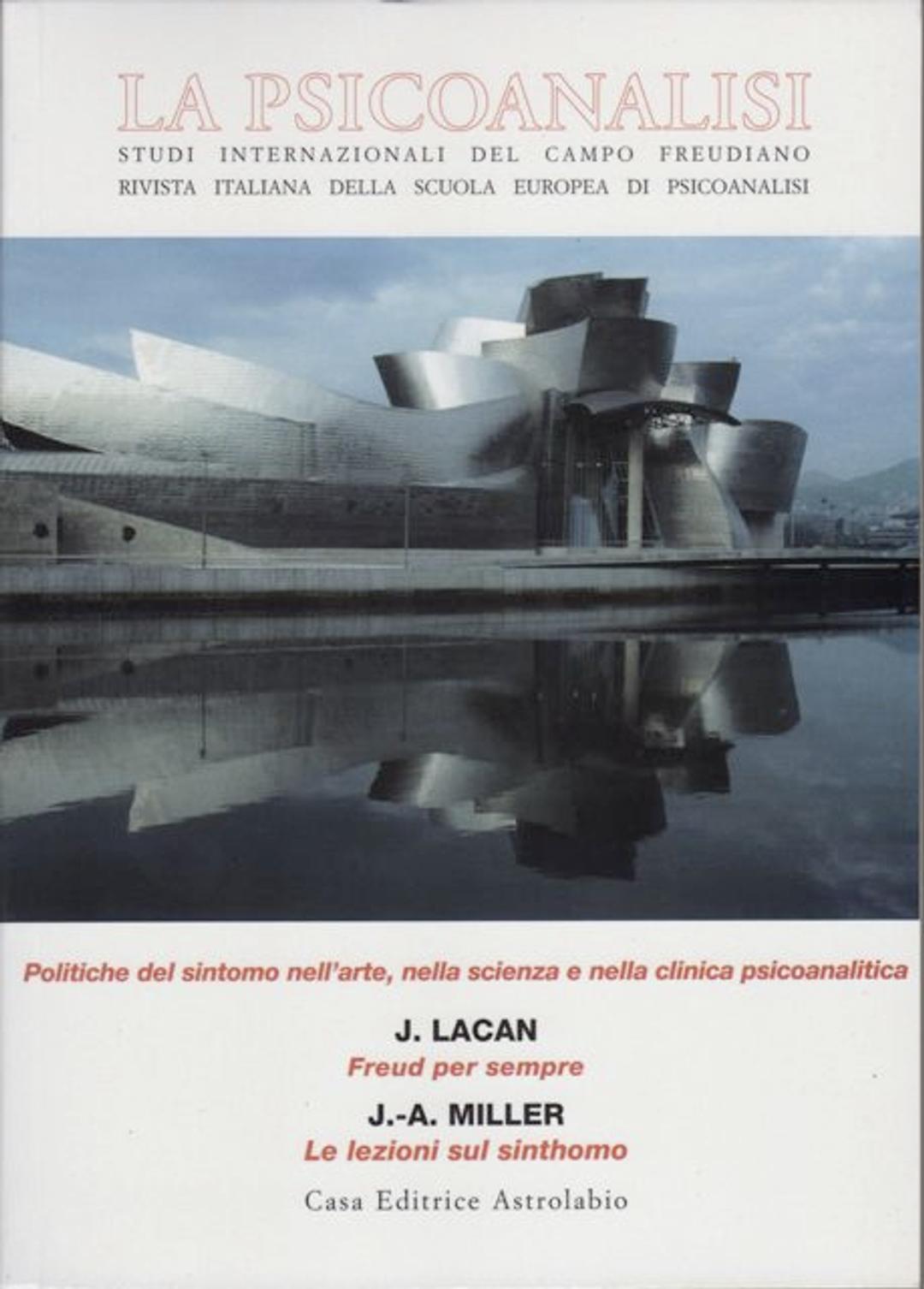

Politiche del sintomo nell’arte, nella scienza e nella clinica psicoanalitica è stato il tema dell’incontro che avvenne qualche tempo fa tra psicoanalisti della Scuola di Lacan nella straordinaria Bilbao. Straordinaria perché i baschi hanno saputo ravvivare una città, nata con vocazione industriale e avviata verso una lenta decadenza, facendola risorgere attorno a una Cosa, un oggetto strano, perturbante, intrigante, che con la sua architettura regala al visitatore uno spazio nuovo e inedito: il Guggenheim di Frank Gehry, “il punto G della città” - come lo ha chiamato Eric Laurent nella sua lectio magistralis - e che abbiamo voluto riprodurre nella copertina di questo numero della rivista.

Vi si è trattato del sintomo, della politica agìta dal sintomo e delle diverse politiche che si possono avere sul sintomo, di ciò che fonda la politica psicoanalitica sul sintomo sia che si tratti di nevrosi sia che si tratti di psicosi, come pure vi si è trattato delle politiche del sintomo a livello del rapporto tra l’arte e la sublimazione, come pure tra la medicina e le classi sintomatiche che essa produce.

Per noi, allievi di Lacan, occuparci della politica psicoanalitica ci obbliga a prendere in attenta considerazione quello spostamento operato tra il sintomo, come indice di verità, e il sintomo - o meglio sinthomo, come ormai lo scriviamo al seguito di Lacan – in quanto segno di godimento. Jacques-Alain Miller in un testo ci introduce in questa prospettiva, terminando su una problematica – quella della famiglia – che è il tema delle nostre prossime Giornate della Scuola a Bologna, mentre nell’altro testo egli affronta una problematica non meno viva e attuale: quella della ripartizione sessuale.

Questo numero della rivista riporta inoltre un intervento di Silvia Vegetti Finzi dal titolo allettante “Verso il luogo delle origini” e, grazie alla gentile concessione di Panorama, l’intervista concessa da Lacan a Emilia Granzotto nel 1974.