Il testo di Lacan proposto in questo numero de La Psicoanalisi è la prima versione della celebre Proposition du 9 octobre 1967.

Rispetto a quella definitiva, questa versione è da un lato meno precisa (il lettore attento noterà che solo nell’ultima versione l’algoritmo del transfert troverà la sua rigorosa formulazione) e da un altro lato illuminante (diversi passi vi diventano evidenti, come quando lo psicoanalizzante che inaugura la psicoanalisi tramite il transfert è indicato con un nome preciso: Sigmund Freud).

Con l’Atto di Fondazione e la Lettera agli Italiani, la Proposta costituisce una trilogia essenziale, essendo essi i testi basilari per fondare la Scuola di psicoanalisi.

Abbiamo detto: per fondare una Scuola; non abbiamo detto: per fondare una Società.

Perché Lacan insiste sul termine Scuola? Per il fatto che, per coloro che si dicono o sono psicoanalisti, la questione essenziale non è quella di stabilire un legame associativo, come esiste in ogni categoria professionale. Constatiamo, per la verità, che nella Scuola di Lacan esiste il legame associativo, come esiste, e ce ne rallegriamo, un forte legame basato sull’amicizia e sulla stima. Ma non sono questi i legami indispensabili che tengono insieme gli psicoanalisti. Quando il legame associativo diventa prioritario, esso spegne, come ogni burocrazia, l’ascolto dell’inconscio. E quando il legame amichevole diventa prioritario, esso diluisce in un piacere consorziale ciò che a ogni analista appare evidente: che c’è un Jenseits deI Lustprinzips (Al di là del principio di piacere), da cui si origina in modo insanabile Das Unbehagen in der Kultur (Il disagio della civiltà).

È per far fronte a tale nuda realtà che Lacan indica ai suoi allievi non già la via consociativa, ma la via formativa. La Scuola è il luogo dove è possibile ottenere una formazione che si voglia adeguata alle esigenze della struttura e cioè del funzionamento che Freud chiamò inconscio. “[...] La Scuola non è solo nel senso in cui dispensa un insegnamento, ma anche nel senso in cui instaura tra i suoi membri una comunità di esperienza, il cui cuore è costituito dall’esperienza di chi pratica”.

Appare allora chiaro, in questo testo – come anche nella versione definitiva della Proposta – una duplice dimensione: la dimensione in estensione e la dimensione in intensione. Lacan pone che “la radice dell’esperienza nel campo della psicoanalisi posta nella sua estensione, sulla base possibile a motivare una Scuola, è da trovare nell’esperienza psicoanalitica stessa, vogliamo dire presa in intensione”.

Che vuol dire? Che l’impatto nel sociale della psicoanalisi – orizzonte sottolineato da Lacan in tre punti di fuga in prospettiva: simbolico, il mito di Edipo, immaginario, la società di psicoanalisi, e reale, il campo di concentramento – è attinente alla formazione stessa dello psicoanalista.

È per questo motivo che la Proposta ruota intorno alla formazione. E non diciamo subito che si tratta della formazione dello psicoanalista, inteso come un professionista qualsiasi. Diciamo piuttosto che si tratta della formazione di uno qualunque che effettua un percorso da psicoanalizzante alla cui fine può essere sancito che è stato effettivamente psicoanalizzato. Ma affinché ci sia termine ci vuole inizio. Un inizio che permetta, a tempo debito, che ci sia termine. Per questo la Proposta indugia, e magistralmente, come nel gioco degli scacchi, sull’inizio esulla fine.

La formazione in Lacan si trova così tra questi due poli: tra un inizio che sia tale e tra una conclusione che sia adeguatamente consona con l’etica freudiana. E uno qualunque può, alla conclusione del percorso, trovarsi a esercitare, per l’altro, quello che Lacan chiama la funzione analista, centrata sul desiderio dell’analista.

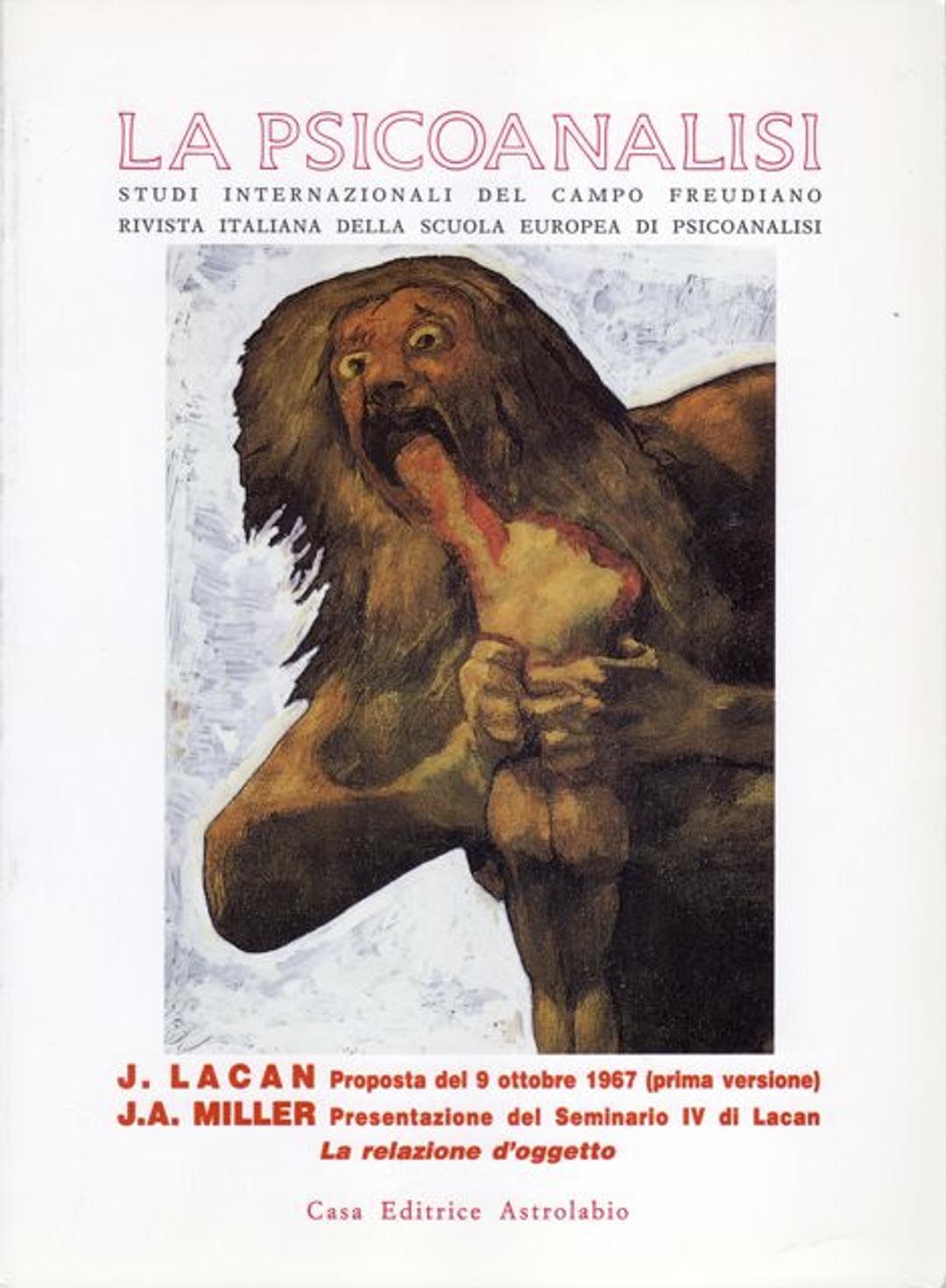

Dobbiamo a Lacan l’aver dispiegato questo termine, desiderio, nelle sue molteplici valenze. Ne troveremo una eco nel testo in cui Jacques-Alain Miller presenta il Seminario IV di Lacan, La relazione oggettuale, recentemente uscito dalle edizioni du Seuil e di cui riportiamo, in copertina, la figura inquietante di Saturno che divora il figlio.

Il desiderio è, per ogni soggetto, sempre, a rischio. A rischio di divoramento. Il desiderio della madre lo è strutturalmente. E il desiderio dell’analista?